ブログ

2008年5月23日(金)

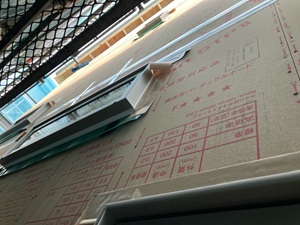

- 現場レポート

木造建築物語

津本 陽さん(作家)が書かれた3年程前の文章が印象に残っています。

大正2、3年頃の建物らしいのですが 生家の一階部分のみを見栄えのするように

改造した時の職人さんとの遣り取りが載っていました。

経験豊富な60歳前後の大工さん達が集合して工事に携わった訳ですが

その大工達も驚く当時の木造建築ならではの凝った技術や工夫がてんこ盛りのようでした。

< 仕事にとりかかると 溜息をついた。

「ほんまに勉強になりましたよ。しかし今のわたいらには 理解できん技術を仰山使うてますよ。」

壁をこわしかけた大工さんは

「これも今ではできまへんなあ。暖簾うってまっさかいなあ。」

暖簾とは柱と桁と土台の材木に縦に溝をほり そこにちいさな釘を二列に打ちつけ、

細い棕櫚縄(しゅろなわ)を竹に巻いて釘と釘の間をつなぎ 縦横に棕櫚と竹の網目を作っておいて

壁土を塗る。暖簾をうった壁は柱や桁と一体になり 極めて強度が高くなる。

柱の基礎は布基礎ではなく土台石に乗せた柔構造で 地震時に強さを発揮するという。>

、、、、、、、一部抜粋の内容です。

いつの時代も良い仕事が息づく建物を残したいものです。

私たちにとっては日本の財産になる仕事が大切だということなんですね。