ブログ

2007年2月26日(月)

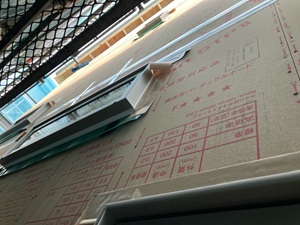

- 現場レポート

日本家屋の記憶②<神性>

日本文化のバックボーンには 神と自然と人(心・死生観)とが共生し合い共鳴し合う営みがあるといわれ、建築のみならず 芸術、求道(武道、書道、茶道、華道など道を究めるもの)対象の事柄をはじめ それは生活諸処においても日本人自身が意識するしないを問わず反映されているといいます。

経典があり 某一神教を信仰するところでは 労働は「苦役」になるようで、反面「娯楽」が生まれ 広場やレクレーションが多く、一般家屋では娯楽、食堂、食事作業場、寝室などきっちり縦割りで区別し、合理性と自己主張があります。

経典の無い日本神道は「神は身の内に在り」、通常の生活、会話、作法などの一挙動がそのまま神を行(ぎょう)ずる対象になるようです。仕事(生業)においてもそれは労働ではなく生活の一部であり、起床して寝床に入るまでの間の所作をあるがままに受け入れている結果のこと。西洋人にとっては「勤勉」と映るようですが、、、、。居室も布団を「敷いて寝室、畳んで茶の間」的なところがあり おおらかな意識です。

映画「ラストサムライ」でもご存知のように 西洋人が見る日本人には通常の生活姿勢そのもので感動させるだけの気質が自然のうちに備わっているのだと思います。